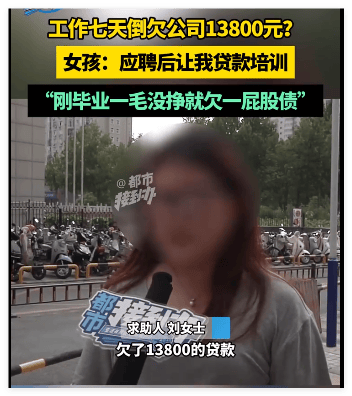

女孩上班不挣钱反欠公司13800,你怎么看?

“原以为找到能学技术、还管吃管住的工作,没想到第一个月不仅没拿到工资,还背上了一万多的贷款。”21 岁的小刘提起自己的第一份工作,满是委屈与无奈。这场看似普通的求职经历,背后藏着职场中常见的“培训贷”陷阱,也为刚踏入社会的年轻人敲响了警钟。

一、求职变“负债”:一场精心设计的职场骗局

小刘通过招聘平台看到某公司招聘化妆师助理,岗位描述明确写着“月薪2000元,学会后薪资涨至三四千,管吃管住”。对于刚毕业、渴望掌握一技之长的她来说,这样的条件极具吸引力,很快便与公司达成入职意向。

可刚到岗不久,公司工作人员就变了说法:“想真正学会化妆技术,得先参加我们的专业培训,培训费用13800元。不过你放心,培训结束后凭借技术能力,月薪肯定能达到三四千,到时候慢慢还这笔钱也轻松。” 面对“学完就能涨薪”的诱惑,加上对职场规则的不熟悉,小刘有些心动。工作人员见她犹豫,又进一步 “安抚”:“这就是个简单的流程,没有贷款那么大的事,后续我们还会帮你协调还款,不会有压力。”

在对方的反复劝说下,小刘签下了贷款协议,从此背负起 13800 元的债务。直到后来意识到不对劲—— 培训内容敷衍,承诺的“涨薪”更是毫无踪影,她才急忙向媒体求助。事件曝光后,涉事公司回应称“会与小刘沟通解决问题”,最终双方通过协商达成和解(具体和解细节未公开,推测大概率为公司协助小刘结清贷款或减免相关费用)。当地劳动监察部门也表示,已关注到此事,将依法对该公司的用工情况进行全面检查,排查是否存在违规收费、虚假招聘等问题。

二、“培训贷”陷阱的三大典型特征,年轻人需擦亮眼睛

小刘的遭遇并非个例,近年来“培训贷”骗局在求职市场屡见不鲜,尤其针对刚毕业、缺乏职场经验的大学生和低技能求职者。这类陷阱通常具备以下三个典型特征,需重点警惕:

1. 以“高薪、包就业”为诱饵,降低求职警惕性

公司往往在招聘时抛出“月薪过万”“管吃管住”“学会即就业”等极具诱惑力的条件,精准抓住年轻人“想快速赚钱、学技术”心理。就像小刘遇到的岗位,用“薪资上涨空间大”“包食宿”吸引她入职,为后续推销“培训贷”铺垫。

2. 入职后“变卦”,将“工作”转化为“培训”

展开全文

求职者到岗后,公司会以“能力不达标”“需要专业技能加持”等理由,要求参加所谓“内部培训”,并声称“培训是入职必要环节”。此时若求职者提出质疑,工作人员会用“培训后涨薪更快”“不培训无法转正”等说法施压,迫使求职者接受。3. 淡化贷款风险,诱导签署不平等协议

在提及培训费用时,公司不会直接要求求职者一次性付清,而是推荐“贷款分期”,并刻意淡化贷款的严肃性——用“只是走个流程”“公司会协助还款”“利息很低” 等话术,让求职者误以为“贷款不是大事”,甚至在未看清协议条款的情况下就签字,最终陷入债务困境。三、劳动部门介入+自我防范:守护职场“第一份安全感”

此次事件中,当地劳动监察部门的及时介入,为小刘维权提供了保障,也向违规企业释放“零容忍”信号。根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十四条规定,用人单位不得以担保或者其他名义向劳动者收取财物,若存在违规收费、诱导贷款等行为,劳动者可向劳动行政部门投诉,要求企业退还费用并承担相应责任。

对于刚踏入职场的年轻人而言,更要学会主动防范“培训贷”陷阱:

求职前核实企业资质:通过“国家企业信用信息公示系统” 查询公司注册信息,查看是否有经营异常、行政处罚记录;

拒绝“先缴费、后入职”:凡是要求缴纳培训费、押金、服装费的岗位,大概率是骗局,果断拒绝;谨慎签署任何协议:涉及贷款、分期还款的文件,一定要仔细阅读条款,明确贷款金额、利息、还款方式等,切勿在“工作人员代填”“只是走流程” 的忽悠下签字;

遇骗及时维权:若发现陷入“培训贷”陷阱,保留好招聘截图、聊天记录、协议合同等证据,第一时间向劳动监察部门投诉,或通过法律途径维护自身权益。

小刘的经历是一次深刻的教训,它提醒着每一位求职者:职场没有“天上掉馅饼”好事,面对“低门槛、高回报”岗位时,多一份警惕,少一份轻信,才能守护好自己的职场“第一份安全感”。同时,也期待监管部门能加大对违规企业的排查与处罚力度,净化求职市场环境,让年轻人不再为“找工作”而“背债务”。

评论